重庆陶义农业机械股份合作社负责人李刚在调试农机

李刚在展示新购入的秧盘。以上图片均为宋代琳摄

上午10点,重庆市永川区大安街道二郎坝村,一台安装了无人驾驶设备的插秧机缓缓驶入田间。借助无人驾驶设备,插秧机上只需一人添加秧苗,就可实现自动插秧。

站在田埂上,重庆陶义农业机械股份合作社负责人李刚打开了话匣子:“合作社拥有各种农业机械200余台(套),常年开展农机社会化服务。为了提升社会化服务效率,合作社今年新购置了16台六行插秧机,开展无人驾驶农机改造试验。”

记者跟随李刚走到合作社正在搭建的自动化育苗流水线旁,新买的3万个绿色硬质秧盘堆成小山。这些单个成本4元的硬秧盘,与原本5角钱一个的软盘相比,虽然贵了不少,但可以反复使用七八年,环保又耐用。“有了自动化育苗流水线,摆盘不再费时费力,育苗效率至少提升了3倍。”李刚说。

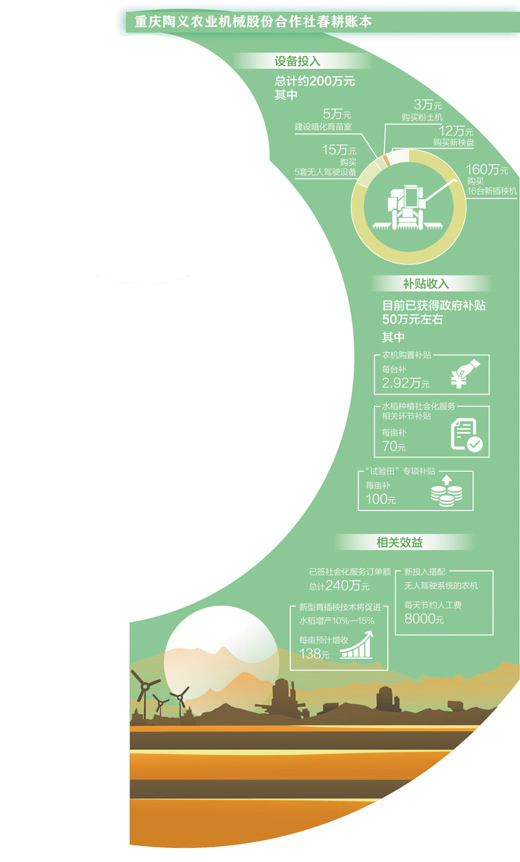

翻开李刚的账本,一串串数字映入眼帘:购买16台新插秧机花费160万元,购买5套无人驾驶设备花费15万元,建设暗化育苗室花费5万元,购买粉土机花费3万元。此外,新建自动化育苗流水线,仅购置新秧盘这一项就花费12万元。李刚告诉记者:“今年春耕开始前,设备投入费用已有约200万元。”

如此高的投入,这笔账能平吗?

先看补贴。

长期以来,重庆不断推动农田宜机化、农机服务社会化,并成立农机工作室、举办研修班,安排一线农机专家,给予技术和资金补贴支持,做农机技术推广。

“农机购置补贴每台补2.92万元,提供水稻种植社会化服务3个环节每亩补贴70元,还有‘试验田’专项补贴每亩100元……今年已经累计获得政府补贴50万元左右。”李刚笑道。

再看服务产出。

说话间,李刚的手机铃声响起,电话来自大安街道高庙村,该村邀请他前往当地指导生产。正值春耕关键期,趁着刚下过雨,高庙村统计出300余亩待耕田地,请李刚去协助耕地。“抢农时就是抢效益。”李刚说,“最近每天都有很多电话请合作社去提供机耕服务。”

过去,合作社成员用手扶微耕机进行人工耕作,每天每人最多耕10亩地,一亩地收费约150元。后来李刚将手扶微耕机全部换成了拖拉机,每人每天能耕50亩,收费也降至每亩100元。“效率提上来,成本也降低了。”李刚说,“原本3天才能干完的活,如今半天就能搞定,可以多接不少单!目前已经签了240万元社会化服务订单,之后随着农忙时节到来,订单会越来越多。”

与此同时,购买合作社机耕服务的农户也能得实惠——扣除水稻社会化服务补贴后,每亩地实际只需50元的耕田费。如果土地集中连片,价格还能优惠。

据介绍,合作社的社会化服务已直接或间接覆盖重庆38个区县,还在向临近的四川、贵州延伸。

三看技术产出。

“搞农业不能只靠补贴和基础服务,要回本并有可观的利润还得靠技术‘生钱’。”算起账来,李刚看得透亮。

李刚点开手机,昵称“重庆新农人”的朋友圈里,“晒”的都是农机在田间耕作试验的视频。“重庆山多,好多插秧机都插不稳。买回来的农机得自己改,适应咱们这里复杂的地形。”李刚指着插秧机上的一排齿轮说,“这是我们自己加装的,既能适应地形又能更好适应新型秧苗,比直接购买国外成套设备省了好几万元!”

除了不断研发农机改造技术,李刚今年还要协助推广大钵体毯状苗育插秧技术,“试验田”专项补贴正源于此。

“大钵体毯状苗育插秧技术能避免种植后的返青期,让水稻提早成熟、尽早上市,同时产量预计可增加10%—15%。”李刚说,“水稻成熟期缩短后,采用‘稻—稻—油’或‘稻—稻—鱼’的一年三熟轮作模式,更能大大提高原本一年一熟的种植收益。”

“买设备虽然花费约200万元,但我觉得很值。”李刚告诉记者。手机铃声又响起——有地方邀请李刚在春耕生产调度会上演示农机新技术。这位“重庆新农人”兴冲冲地走进田野,调试起下一台农机。

小程序扫码观看

更多农机资讯尽在农机一键查

版权声明:本文仅代表作者观点,不代表农机新闻网立场。 本文为分享行业信息所用,如需转载,请联系原作者。

网友评论仅供其表达个人看法,并不代表农机新闻立场。

众智

众智